PEMILU versus DEMOKRASI

PEMILU versus DEMOKRASI

oleh

Nida Guslaili Rahmadina dan Ihsan

Bagi suatu negara yang mendasarkan dirinya pada demokrasi perwakilan, pemilihan umum (Pemilu) menjadi sebuah keniscayaan. Pemilu menjadi sarana yang paling layak untuk pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan (representative gouvernment). Melalui Pemilu, rakyat dapat menggunakan hak-hak politiknya untuk dipilih dan memilih orang-orang yang akan duduk dalam lembaga perwakilan.

Terkait dengan pengisian lembaga perwakilan ini, bisa saja banyak cara yang dapat ditempuh, misalnya melalui penunjukan. Akan tetapi, para pakar politik sepakat bahwa Pemilu menjadi satu-satunya cara yang demokratis. Menurut Nohlen (dalam Toni A, dkk: 2006) bahwa pemilihan umum (Pemilu) adalah satu-satunya metode demokratik untuk memilih wakil rakyat. Bahkan Yusril (1996) mengatakan bahwa mungkin saja terdapat banyak jalan bagi rakyat untuk menunjuk wakil-wakilnya, namun hingga kini, cara yang dianggap paling memungkinkan adalah pemilihan umum.

Kendati Pemilu disepakati sebagai satu-satunya cara yang layak bagi demokrasi, namun Pemilu pada tataran praktis dapat saja mengundang banyak pertanyaan. Apakah idea demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan kebebasan hak-hak politik rakyat dapat terjamin melalui Pemilu. Atau, apakah Pemilu cenderung mengebiri nilai-nilai demokrasi yang paling diganderungi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tentunya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini patut diajukan ketika kita mengaitkannya dengan praktik beberapa kali Pemilu yang berlangsung selama era rejim Orde Baru dan era reformasi di negara kita.

Makalah ini tentu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan sekaligus sebagai pemicu diskusi politik konstrukrif kepemiluan.

Demokrasi/Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Negara UUD 1945

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, mau atau tidak kita harus mengembalikannya kepada konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Sebab, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bukan sebuah dokumen hukum belaka. UUD 1945 juga mengandung cita negara (staatsidee) yakni aliran pikiran yang mendasari pembentukan negara, hakekat, maksud, dan tujuannya. Rumusan cita negara ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan melalui Pasal-pasal dalam Batang Tubuhnya.

Salah satu cita negara terdapat dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu dianutnya asas “kedaulatan rakyat” berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Amandemen I, II, III, dan IV), Pasal 1 ayat (1) dinyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Mencermati isi Pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945 ini, kita dapat meyakini bahwa negara Indonesia menganut ide negara kedaulatan rakyat dengan sistem politik demokrasi perwakilan (representative gouvernment).

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, UUD 1945 mengatur tentang lembaga-lembaga demokrasi perwakilannya. Jika kita telusuri Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945, terdapat tiga lembaga perwakilan untuk tingkat pemerintahan pusat, yaitu: MPR (Pasal 2), DPR (Pasal 19), dan DPD (Pasal 23C). Sedangkan untuk tingkat pemerintahan daerah, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 18).

Pengisian jabatan-jabatan dalam lembaga perwakilan di atas (kecuali MPR sebagai wujud gabungan DPR dan DPD), UUD 1945 (amandemen) secara tegas mengaturnya melalui Pemilu. Ini tentu berbeda dengan UUD 1945 sebelum diamandemen (yang berlaku selama dua periode: periode pertama tanggal 18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949, periode kedua sejak tanggal 5 Juli 1959 s.d 19 Oktober 1998). UUD 1945 yang berlaku selama dua periode ini, tidak terdapat satu Pasalpun yang menyinggung adanya Pemilu. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen hanya menyatakan bahwa susunan keanggotaan MPR dan DPR “ditetapkan dengan undang-undang”. Oleh karenya itu, menurut Muhammad Yamin (dalam Yusril, 1996) bahwa “seluruh anggota DPR dan MPR dapat saja diangkat oleh presiden, asalkan pengangkatan itu ditetapkan oleh undang-undang”.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat seperti di atas, Pasal 18 UUD 1945 (amandemen) juga mengatur tentang Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada tingkat pemerintahan pusat dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai Pasal 22E UUD 1945 bahwa Pemilu tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Demokrasi: Idea Politik

Secara historis, istilah “demokrasi” dapat ditelusuri jauh ke belakang yaitu ketika petama kali dipraktekkan dalam pemerintahan negara-kota Yunani (450 SM) dan Athena (350 SM). Dalam praktek pemerintahan negara-kota ini, demokrasi dijalankan secara langsung (direct democracy). Terkait dengan ini, Pericles (dalam Eep Saifullah: 2000) mengemukakan beberapa kriteria demokrasi, yaitu: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.

Memasuki zaman renaisance dan aufklarung (sekitar abad ke-15 dan ke-16), istilah demokrasi mengalami pergeseran/perubahan ke arah pemoderenan. Hal ini terkait dengan munculnya pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa atau negara di satu pihak dengan rakyat di pihak lain melalui “indirect demokracy”. Sehubungan dengan pergeseran ini, Robert A. Dahl (dalam Sahat Simamora: 1985) mengemukakan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebanaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili massyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Menurut Eep Saifullah (2000) bahwa “ide demokrasi ini mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan, dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi”.

Sejak perang dunia (PD) II berakhir, hampir tak ada negara satupun yang tidak mengklaim dirinya menjalankan demokrasi, termasuk bagi negara-negara penganut ideologi komunisme. Kendati demikian, pada tataran praktek, menurut hasil penelitian Unesco tahun 1949 (Miriam B:1982) bahwa ide demokrasi dianggap ambigious. Paling tidak ada ketidaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan ide demokrasi tersebut. Ketidaktentuan ini dipengaruhi oleh kondisi kultural dan historis masing-masing negara. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila masing-masing negara menyebutkan istilah sistem politik demokrasinya berbeda-beda. Demokrasi proletar atau demokrasi Soviet di Uni Soviet, demokrasi rakyat di Eropa Timur, demokrasi nasional di beberapa negara Afrika dan Asia, atau demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila di negara kita-- merupakan beberapa contoh penyebutan berbeda tentang istilah sistem politik demokrasi.

Kendati terdapat banyak perbedaan penyebutan, namun menurut Miriam Budiadjo (1982) bahwa pada dasarnya demokrasi dapat dikelompokkan ke dalam dua aliran, yaitu aliran demokrasi konstitusional dan aliran demokrasi saja. Demokrasi konstitusional menekankan kepada cita-cita pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (rechtsstaat) yang tunduk kepada rule of law, serta pengakuan dan pengedepanan implementasi hak-hak asasi manusia. Sebaliknya, kelompok aliran demokrasi kedua pada hakekatnya mendasarkan kepada ideologi komunisme dengan kekuasaan pemerintahan tak terbatas. Jikalau ada Pemilu, Pemilu hanya sebatas formalitas melalui mobilisasi partisipasi rakyat untuk kepentingan legitimisasi rezim penguasa.

Secara idea dan praktek politik, jika kita mengikuti perjalanan demokrasi hingga dewasa ini, kita dapat mengidentifikasi telah terjadinya beberapan tahapan transformasi atau gelombang demokrasi. Menurut Dahl (dalam Rahman Z:1992) gelombang demokrasi pertama adalah demokrasi yang kecil ruang lingkupnya, berbentuk demokrasi langsung. Gelombang demokrasi kedua diwujudkan dengan diperkenalkannya praktek republikanisme, perwakilan dan logika persamaan. Sedangkan, gelombang demokrasi ketiga dialami oleh kehidupan politik modern seperti saat ini. Gelombang demokrasi ketiga lebih memusatkan diri pada pencarian sumber-sumber ketidaksamaan daripada berusaha melaksanakan persamaan dalam masyarakat. Untuk itu, jalan yang ditempuh demokrasi maju adalah penyebarluasan sumber daya ekonomi, posisi dan kesempatan melalui penyebarluasan pengetahuan, informasi, dan keterampilan. Gelombang demokrasi ketiga yang terjadi pada awal abad ke-20 ini, demokrasi tidak hanya terbatas kepada politik, melainkan mencakup demokrasi berbagai aspek kehidupan.

Terlepas dari gelombang mana demokrasi itu berada, Eep Saefullah Fatah (2000) mengajukan empat kriteria pokok demokrasi, yaitu: (1) partisipasi politik yang luas dan otonom; (2) sirkulasi kepemimpinan politik secara efektif dan kompetitif; (3) kontrol terhadap kekuasaan yang efektif; dan (4) kompetisi politik yang leluasa dan sehat dalam suasana kebebasan. Bahkan, jauh sebelumnya, Henry B. Mayo (dalam Miriam B:1982) mengemukakan secara normatif beberapa nilai-nilai demokrasi. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat. Dan keenam, menjamin tegaknya keadilan.

Pemilu: Idea Politik

Sudah menjadi kesapakatan umum, bahwa Pemilu merupakan satu-satunya cara demokratis dalam pengisian lembaga perwakilan. Pemilu menjadi sarana yang layak untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan (representative gouvernment). Berkaitan dengan ini, secara teoritis, Pemilu dapat dilihat sebagai proses (electoral process) maupun sebagai sistem pemilihan (electoral law). Menurut Arbi Sanit (dalam Toni A, dkk: 2006) sebagai electoral process, Pemilu menyangkut struktur, peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan mekanisme Pemilu (tahapan-tahapan Pemilu). Sedangkan, Pemilu sebagai electoral law adalah menyangkut sistem Pemilu yang ditetapkan. Secara umum. sistem Pemilu meliputi sistem proporsional dengan segala variannya dan sistem distrik dengan segala variannya. Di negara kita, baik Pemilu sebagai electoral process maupun sebagai electoral law sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Karena Pemilu disepakati menjadi satu-satunya cara demokratis dalam mengisi lembaga perwakilan, maka penyelenggaraan Pemilu juga harus demokratis (dalam istilah sekarang dikenal dengan Pemilu berkualitas atau Pemilu berintegritas). Menurut Eep Saifullah Fatah (1997), syarat-syarat Pemilu demokratis mencakup: (1) adanya keleluasaan membentuk tempat penampungan bagi aspirasi rakyat; (2) adanya pengakuan hak pilih yang universal; (3) netralitas birokrasi; (4) penghitungan suara yang jujur; (5) rekrutmen terbuka bagi para calon; (6) adanya komite atau panitia pemilihan yang independen; dan (7) adanya keleluasaan bagi kontestan dalam berkampanye. Bahkan, Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan Jurdil). Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 digariskan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip: a) mandiri; b) jujur; c) adil; d) berkepastian hukum; e) tertib; f) terbuka; g) proporsional; h) profesional; i) akuntabel; j) efektif; dan k) efesien.

Pemilu versus Demokrasi atau Pemilu partner Demokrasi

Sesuai dengan uraian di atas, kita dapat mengatakan bahwa Pemilu yang diselenggarakan tanpa mengindahkan nilai-nilai normatif Pemilu, seperti prinsip-prinsip Pemilu demokratis, tidak berpijak kepada asas LUBER dan Jurdil, dan tidak berpegang kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, maka praktek Pemilu hanya sekedar formalitas dan dapat mengebiri nilai-nilai demokrasi substansial. Inilah yang dimaksud dengan Pemilu versus demokrasi. Sebaliknya, jika Pemilu diselenggarakan sesuai prinsip Pemilu demokratis, berdasarkan asa LUBER dan Jurdil, dan berpegang kepada prinsip penyelenggaraannya, maka Pemilu tidak saja sebagai partner yang menunjang pengejawantahan demokrasi secara prosedural, melainkan pula akan mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara substansial (kedaulatan rakyat).

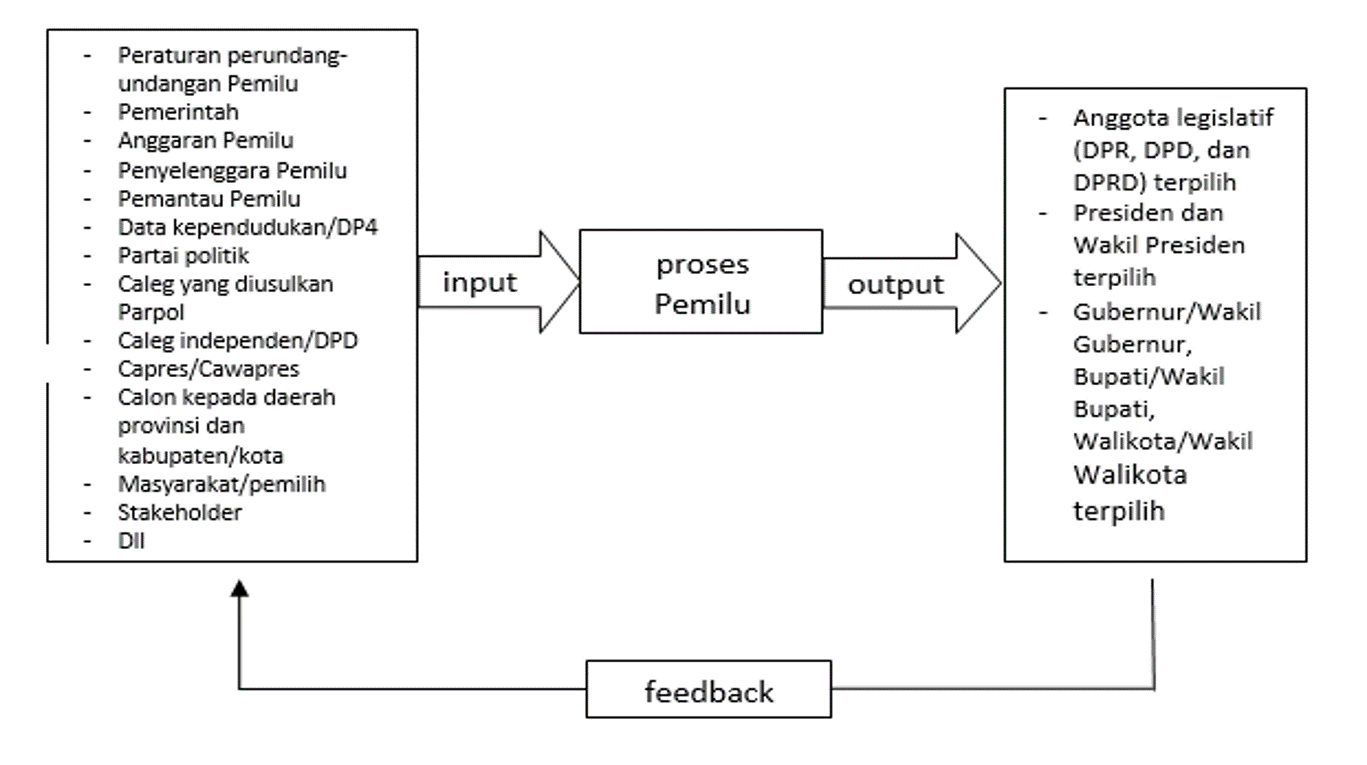

Sebenarnya banyak faktor yang dapat diidentifikasi dan turut berpengaruh terhadap proses Pemilu demokratis guna mewujudkan demokrasi substansial. Berdasarkan pengalaman-pengalaman praktek Pemilu, baik selama era Orde Baru maupun era reformasi sekarang ini, faktor-faktor tersebut dapat disederhanakan melalui visual Pemilu dalam perspektif kerja sistem seperti di bawah ini.

Dilihat dari perspektif kerja sistem, kinerja/proses Pemilu dipengaruhi oleh inputnya dan kinerja/proses Pemilu akan berpengaruh terhadap outputnya. Selanjutnya, output Pemilu menjadi feedback sebagai input kembali. Prosesi untuk mewujudkan praktek Pemilu demokratis menuju demokrasi substansial akan selalu berlangsung sebagaimana alur kerja sistem ini.

Kesimpulan

- Secara historis, perjalanan demokrasi baik sebagai idea maupun praktek politik selalu berkembang sesuai kondisi perkembangan/kemajuan negara masing-masing.

- Diyakini bahwa Pemilu merupakan satu-satunya cara demokratis dan layak untuk mengisi lembaga-lembaga perwakilan.

- Untuk mewujudkan ide demokrasi secara substansial, Pemilu harus diselenggarakan secara demokratis pula.

- Dari perspektif kerja sistem, faktor-faktor yang terdapat dalam input Pemilu akan sangat berpengaruh terhadap praktek Pemilu demokratis.

Sumber Pustaka

- Amandemen UUD 1945: Perubahan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

- UUD 1945: Setelah Diamandemen, Suritama Cipta Karya, Surabaya, 2005.

- UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum RI

- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1982.

- Sahat Simamora, Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.

- A. Rahman Zainuddin, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.

- Reza Noer Arfani, Demokrasi Indonesia Kontemporer, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

- Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

- Eep Saifullah Fatah, Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mizan, Bandung, 1997.

- Eep Saifullah Fatah, Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.

- Toni Andrianus Pito, dkk., Mengenal Teori-teori Politik; Dari Sistem Politik sampai Korupsi, Nuansa, Bandung, 2006.

![]()

![]()

![]()